齐鲁网·闪电新闻5月27日讯 在海拔4000米的果洛草原,青海高原至诚食品开发有限公司的青稞烘焙车间里,创始人宋志国正捧着新研发的青稞咖啡感慨:“从连生产许可证都办不下来,到现在产品摆上全国多家高端超市,协会就是我们的‘破壁人’。”宋志国所说的协会,全称“青海食品工业协会”,成立于1982年,成立43年来,逐步成为高原特色食品与现代产业体系的桥梁,助力“青字号”美食从牧场走向全国餐桌。

2018年,宋志国带着“让青稞变金豆”的梦想返乡创业,却在申请食品生产许可时遭遇“拦路虎”,传统青稞加工没有量化标准,实验室检测报告屡屡不合格。“那时候连青稞粉该磨多细都不知道,全靠土办法试。”回忆起创业初期,他至今印象深刻。

关键时刻,青海食品工业协会的“专家委员会”成了他的“及时雨”。得知企业需求后,协会迅速组织食品研发、质量、检测等领域的专家上门“会诊”,从产品标准到食品安全过程管理,逐一制定标准化方案。“光是青稞粉的粗细度就调整了7次,最终确定了适合烘焙青稞粉的标准。”宋志国说。

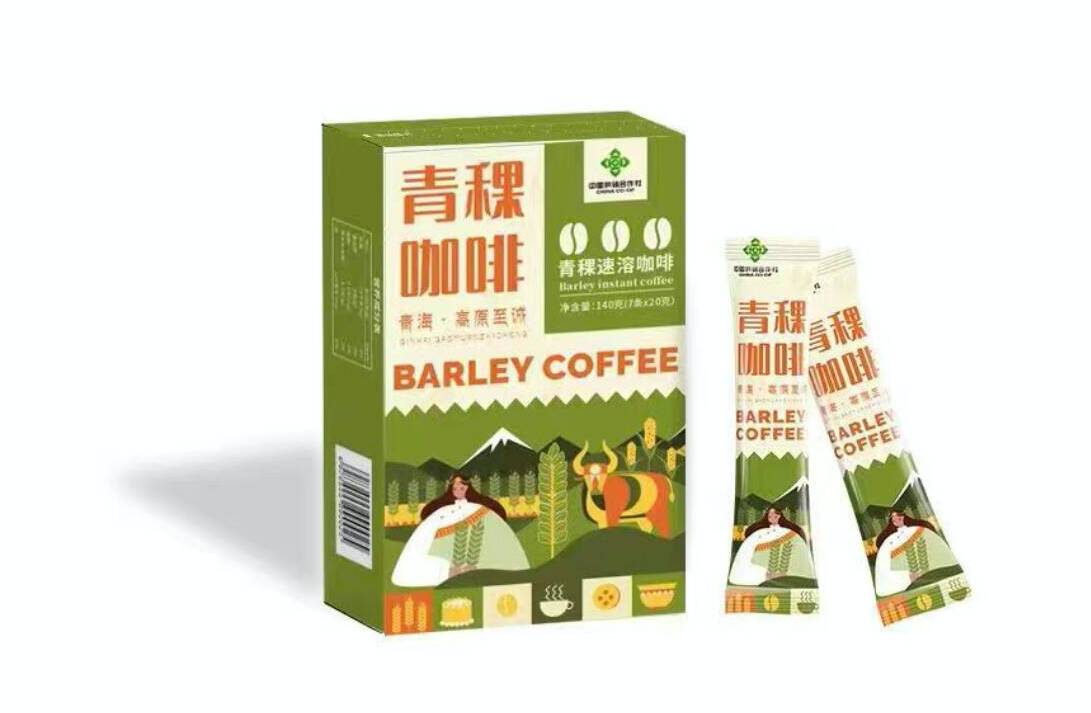

现在高原至诚在继承传统青稞加工工艺的基础上,融合先进的加工技艺,已经迈向高科技企业,目前在全省率先研发出青稞咖啡、蕨麻蛋糕等具有青海特色的美食产品,正在大健康产品领域深耕。

“食品工业协会就像咱们食品企业的‘娘家’,有问题找专家,有困难找娘家。”宋志国的感慨,道出了50余家会员企业的共同心声。

在青海金麦杞生物科技有限公司的实验室里,负责研发的专家李玉林正盯着显微镜观察黑果枸杞花青素的分子结构。这家位于西宁生物科技产业园的企业成立于2014年,企业经过九年反复打磨和中国科学院强大的研发力量支持,2023年,黑枸杞冻干粉生产线终于正式投产。

在青海金麦杞生物科技有限公司的实验室里,负责研发的专家李玉林正盯着显微镜观察黑果枸杞花青素的分子结构。这家位于西宁生物科技产业园的企业成立于2014年,企业经过九年反复打磨和中国科学院强大的研发力量支持,2023年,黑枸杞冻干粉生产线终于正式投产。

“我们投产在市场低谷期,食协搭建的‘市场’对接平台,帮助我们度过了困难期,目前我们已经能够养活自己,并且开始扩大生产,被市场逐渐认可,产品不仅打入高端保健品市场,还获得七项国家发明专利。”青海金麦杞生物科技有限公司负责人李洁向记者介绍道。

“以前卖枸杞鲜果,一斤最多赚5元;现在做成冻干粉,增加了附加值,带动种植户增加收入。”李洁展示着刚下线的黑枸杞花青素粉剂,包装上“发明专利”的标识格外醒目。

由于近几年市场的变化,协会为了帮助企业走出青海,带着一群专家团队,搭建青海食品行业团体标准体系,带着技术走进供应链,帮助青海食品品牌加持技术基因,推进食品行业迈向高质量、绿色有机新高地……

由于近几年市场的变化,协会为了帮助企业走出青海,带着一群专家团队,搭建青海食品行业团体标准体系,带着技术走进供应链,帮助青海食品品牌加持技术基因,推进食品行业迈向高质量、绿色有机新高地……

“我们的目标,是让青海的每一粒青稞、每一颗枸杞都成为‘黄金种子’。”食协常务会长李翊眼神充满坚定。从制定标准到科技创新,从品牌孵化到市场开拓,这家成立43年的老协会,正以“产业孵化器”的全新姿态,在高原大地上书写着食品工业的“青海故事”。